青光眼作为重大神经致盲性眼病,其特征性的视网膜神经节细胞(retinal ganglion cells, RGCs)轴突损伤以及胞体丢失引起不可逆转的视功能障碍。传统视神经保护策略主要靶向RGCs本身或视网膜胶质细胞,仅关注胞体存活,尚无法挽回已丧失的视功能。团队前期研究在国际上率先发现了视网膜中间神经元——无长突细胞(amacrine cells, ACs)在视神经损伤中的上游、关键调控作用。后续相关研究提示ACs可能通过神经递质影响视神经再生,但具体神经递质及分子机制尚不明确。

2024年8月2日,中山大学中山眼科中心卓业鸿、李轶擎、魏雁涛教授团队在Science Advances期刊上在线发表原创长文论著“Modulating amacrine cell-derived dopamine signaling promotes optic nerve regeneration and preserves visual function”,揭示了视网膜无长突细胞来源的多巴胺调控视视神经损伤的新机制,靶向视网膜多巴胺信号可以显著促进视神经再生与视功能恢复(图1)。

图1 相关研究成果发表于Science Advances

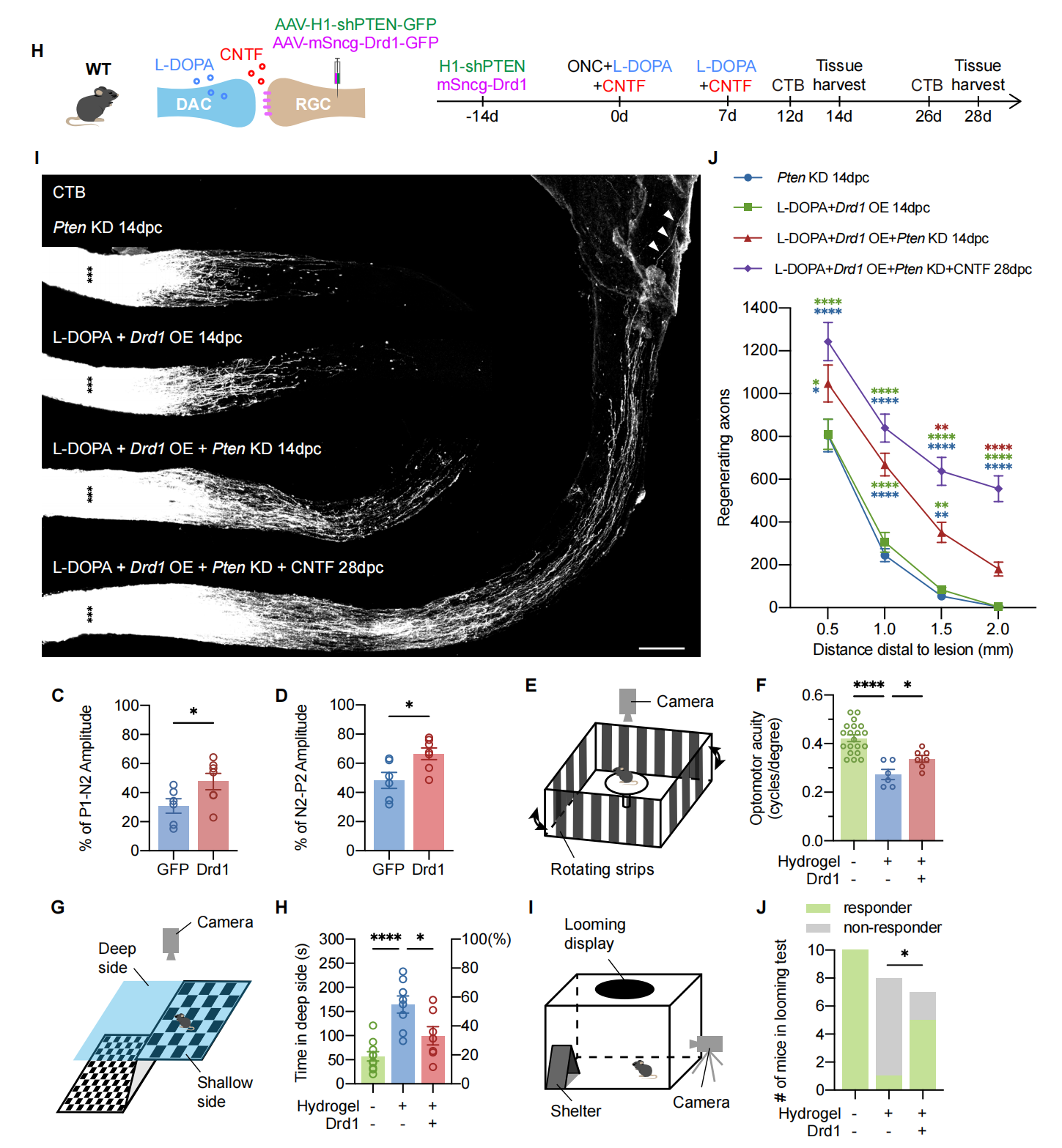

视网膜多巴胺由多巴胺能无长突细胞(dopaminergic amacrine cells, DACs)合成并释放,其对明暗适应、昼夜节律以及近视的调控有重要作用。但是,视网膜多巴胺在视神经损伤后的变化以及其对视神经再生的作用仍然未知。基于此,研究团队发现,视网膜多巴胺含量在损伤后下降,DACs神经元活性以及多巴胺合成限速酶TH活性也持续下降,提示视网膜多巴胺合成释放受阻。研究团队应用L-DOPA稳定持续补充多巴胺,同时利用化学遗传学调控提高DACs活性,均有助于促进视神经再生。

接下来,研究团队分析RGCs单细胞测序数据,将多巴胺的作用受体锁定为DRD1。进一步研究利用靶向RGCs的Drd1敲除小鼠验证了DRD1的关键作用。随后,研究团队在RGCs内过表达Drd1并联合L-DOPA以及经典促进视神经再生的手段如Pten敲除和CNTF,可以达到视神经的全长再生。最后,研究团队采用了前期成功构建的前房注射原位交联水凝胶诱导的小鼠慢性高眼压模型,验证了多巴胺相关治疗可以部分恢复小鼠的视功能(图2)。

图2 多巴胺相关治疗策略可以促进小鼠视神经再生与视功能恢复

结论与展望

本研究首次揭示了视神经损伤后视网膜多巴胺以及多巴胺能无长突细胞的变化,阐明了视网膜多巴胺信号调控视神经再生的关键作用,并且开发了靶向视网膜多巴胺信号的治疗策略,显著促进了视神经再生与视功能恢复。综上所述,本研究进一步完善了无长突细胞调控视神经损伤与修复的理论体系,同时也为青光眼视神经损伤与治疗研究提供崭新思路和理论依据。

研究团队介绍

本研究由中山大学中山眼科中心卓业鸿、李轶擎、魏雁涛教授团队完成。中山大学中山眼科中心、眼病防治全国重点实验室为唯一作者单位。卓业鸿、李轶擎、魏雁涛教授为共同通讯作者,博士研究生张祺为第一作者。本研究得到了科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金和广东省自然科学基金的支持。

原文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ado0866

相关文章

- 2025-06-01

- 2025-05-30

- 2025-05-30