2022年10月27日,中山大学中山眼科中心张秀兰教授团队在国际眼科排名第一的期刊《Ophthalmology》(影响因子14.277)上发表长文论著(Assessment of Iris Trabecular Contact in Eyes with Gonioscopic Angle-Closure),展示了基于新型扫频源前节OCT (SS-OCT)对原发性闭角型青光眼(PACG)的房角结构进行精细评价,阐明了特征性解剖学指标ITC具备优良的PACG诊断和疾病风险评估效能。这是该团队自2021年8月至今在Ophthalmology杂志上发表的第4篇原创长文论著。

这是张教授团队参与的一项国际多中心临床研究。研究单位包括中国大陆、中国香港、美国、日本和新加坡。由香港大学Christopher Kai-shun Leung教授于2017年牵头,组织中山眼科中心张秀兰教授、美国加州大学旧金山分校Shan Lin教授、日本东京大学Makoto Aihara教授和新加坡国立眼科中心Tin Aung教授,协同各自团队,历时三年完成。张秀兰教授团队在中山眼科中心临床研究中心平台支持下,入组了最大量的多人种、多疾病分期的PACG研究数据,在此课题中做出了重要贡献。

图1中山大学中山眼科中心为第一单位及第一作者单位在Ophthalmology发表长文论著

按照国际分类,原发性闭角型青光眼可根据疾病严重程度分为可疑房角关闭(PACS)、原发性房角关闭(PAC)及原发性闭角型青光眼(PACG)。三者可统称为原发性房角关闭疾病(PACD)。

PACD对患者视功能损伤极大。虽然PACD发病人数约为原发性开角型青光眼(POAG)的一半,但其致盲率是后者的数倍。早期筛查、诊断进而干预对减少PACD相关盲尤为重要。目前PACD诊断的金标准为房角镜检查,临床上房角关闭被定义为房角180°范围不可见后部小梁网(功能小梁网)。虹膜-小梁网接触(iris-trabecular contact, ITC)是PACD的特征性解剖学改变指标。有ITC的眼睛发生虹膜周边粘连及高眼压的风险更高。但在房角镜下精确辨别ITC很困难,存在诸多干扰因素,比如临床上对周边虹膜和小梁网之间的贴合度的判断是主观的,不经意的角膜压迹和不可避免的照明会影响ITC的观察。前节OCT能够在黑暗环境中对前房角进行成像,比房角镜呈现更精确的ITC区域。然而,目前尚未有研究系统验证基于前节OCT图像的ITC分析在PACD诊断中的效能,且ITC范围是否与PAC/PACG的风险有关尚未确认。

在本研究中,研究团队应用扫频源前节OCT(SS-OCT)对前房角进行360°成像,以正常眼作为对照,建设PACD患者的ITC参考数据库,以确定PACD患眼的ITC范围,并研究其与PAC/PACG的关系。

研究分为两个部分。第一部分共纳入394个正常眼以得出PACD诊断的阈值,即房角开放距离AOD500/小梁网虹膜空间面积TISA500的第5或第10百分位,并验证以上阈值及ITC范围大小对PACD的诊断效能。第二部分共纳入119名对照和170名PACD患者(94名PACS患者,76名PAC/PACG患者),以探索ITC500(定义为AOD500 = 0mm或TISA500 = 0mm2)范围大小与PAC/PACG之间的关系。每个受试者随机选取一只眼睛进行前节OCT成像。

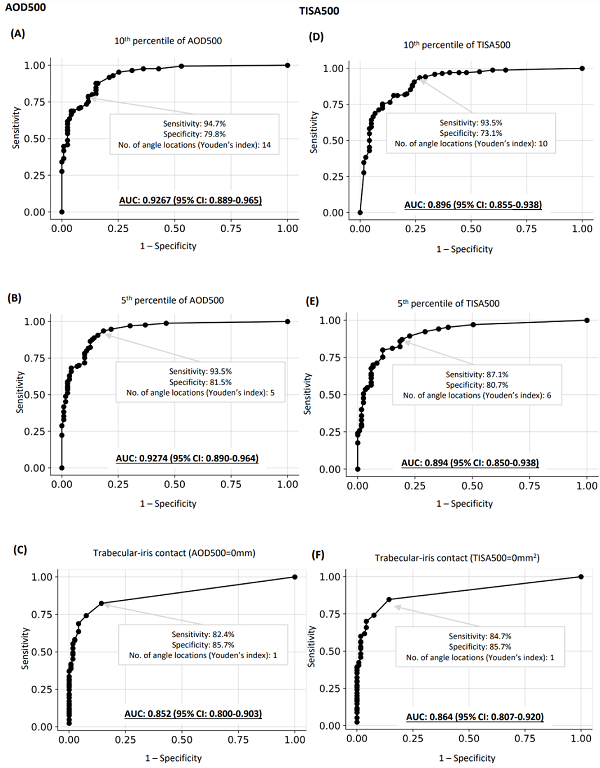

研究结果显示AOD500或TISA500比ITC500具有更高的PACD诊断效能(诊断开角或闭角),前者的AUC比后者平均高0.04-0.06(AUC:0.895-0.922 vs. 0.852-0.864,图2)。

图2. AOD500、TISA500及ITC500对PACD诊断效能比较

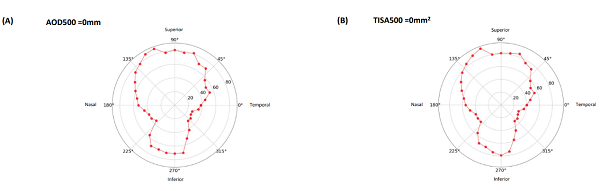

第二部分研究主要探索ITC是否可用于PACD疾病分级。在170只PAC/PACG眼中,较小的一部分,约15.3%-17.6%未发现ITC。31.8%的患眼AOD500=0mm范围大于180°,35.3%的患眼TISA500=0mm2范围大于180°。逻辑回归显示,由前节OCT确定的ITC500范围与患PAC/PACG的几率有关;ITC500范围每增加10°,患PAC/PACG的几率就增加5%(P<0.001)。

图3. 不同定义下的ITC500在PAC/PACG中的分布情况

本研究表明基于前节OCT的ITC分析能够精确鉴别存在解剖性房角关闭的眼睛。ITC范围与PAC/PACG的患病几率有关,ITC的360°评估可为原发性闭角型青光眼的风险评估提供重要参考。

国际多中心临床研究PI

中山大学中山眼科中心 张秀兰 教授 第一作者

Shan Lin 加州大学旧金山分校 教授 并列作者

Makoto Aihara 东京大学 教授 并列作者

Tin Aung 新加坡国立眼科中心 教授 并列作者

Christopher Kai-shun Leung 香港大学 教授 通讯作者

中山大学中山眼科中心张秀兰为该研究的第一作者,李飞博士参与了此项研究(第四作者)。中山大学中山眼科中心、眼科学国家重点实验室及广东省眼部疾病临床医学研究中心为第一单位。

原文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161642022006571

相关文章

-

2025-06-16

- 2025-06-01

- 2025-05-30