2023年1月30日上午,在广州市市委宣传部的指导下,婴幼儿视功能损伤早期筛诊手机智能系统成果发布会在中山大学中山眼科中心珠江新城院区实验楼202会议室举行。中山大学党委副书记、国内著名青光眼专家余敏斌,中山大学科研院副院长李一希,福建医科大学附属第二医院胡建民教授,中山大学信息科学与技术学院王瑞轩副教授,中山眼科中心副主任、成果研究团队负责人林浩添教授,以及来自合作研究团队、中山眼科中心的黄丹平教授、梁凌毅教授、丁小燕教授、杨扬帆教授、刘臻臻副教授、陈睛晶副主任医师等出席会议。发布会由中大科研院副院长李一希主持。

余敏斌教授致辞

会上,中山大学党委副书记、国内著名青光眼专家余敏斌教授致辞表示,林浩添教授团队联合全球多家医疗及研发机构进行医工交叉协同攻关,研发出全球首个婴幼儿视功能损伤手机智能筛查系统,对老百姓来说,是非常好的消息。希望中山眼科中心坚持贯彻落实党的二十大关于科学研究和人才培养的重要论述精神,为粤港澳大湾区的建设和全民的眼健康贡献更大力量,为科技强国的建设添砖加瓦。

李一希主持发布会

中山大学科研院副院长李一希在主持发布会时也表示,中山眼科中心近年来联合临床医学、人工智能和计算机科学等多领域专业人才协同攻关,取得了累累硕果;希望研究团队继续坚持面向国家医疗需求和区域经济发展开展科学研究并结出更多丰硕成果。

林浩添教授介绍研究成果

随后,中山眼科中心副主任、成果研究团队负责人林浩添教授详细介绍了本次研发成果的背景和意义、攻关过程和未来的应用前景。

胡建民教授发言

福建医科大学附属第二医院胡建民教授作为合作单位代表发言,非常高兴可以参与此项研究,希望未来能够通过更多的人工智能视力检查的方式,能够早期发现、早期诊断、早期治疗视力障碍相关眼病,推动我国低视力学科和低视力康复事业的发展。

陈文贲博士后、李睿扬博士研究生、徐安迪硕士研究生发言

共同第一作者陈文贲博士后、李睿扬博士研究生、徐安迪硕士研究生,是完全由中山大学自主培养的人才,会上,他们分享了参与研究和在中大工作学习的体会。

成果介绍

-引言

0-4岁婴幼儿处于视功能发育的关键时期。在这个阶段发生的眼病如果不能及时干预治疗,很可能导致患者长达几十年低视力甚至致盲,给家庭和社会带来沉重的负担。据国家疾控中心数据显示,全国5000万0-4岁婴幼儿中,眼病发病率高达9.11%,早筛早治是提高婴幼儿视功能预后的关键。然而由于此年龄段婴幼儿尚无法配合现有视功能检查,据估计造成全国数十万婴幼儿因错过最佳诊断干预时机而终生低视力。研发婴幼儿视功能筛诊技术,以对视功能损伤及相关眼病进行早筛早治,已成为亟待解决的公共卫生问题。林浩添教授团队联合全球多家医疗及研发机构进行医工交叉协同攻关,以智能手机为应用终端,研发全球首个婴幼儿视功能损伤手机智能筛查系统,研究成果“Early detection of visual impairment in young children using a smartphone-based deep learning system”于2023年1月26日在《Nature Medicine》(中科院一区,影响因子87.241)在线发表,为破解婴幼儿视功能损伤及相关眼病早期筛诊难题提供有效技术手段。

图1:论文在Nature Medicine杂志在线发表页面

一、深耕婴幼儿视功能损伤早期筛诊领域,研发智能筛诊技术

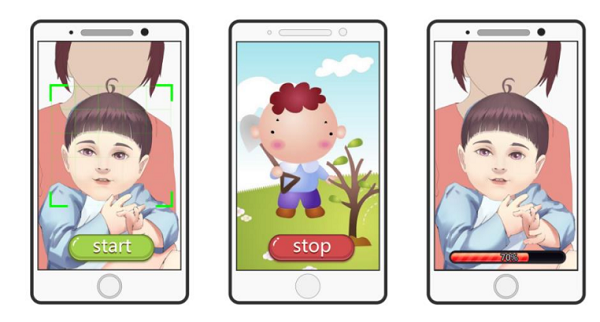

对婴幼儿进行视功能评估,早期发现眼部疾患引起的视功能损伤十分关键,却充满挑战。由于婴幼儿难以表达眼部不适,视功能损伤易被忽视或漏诊,错过最佳的治疗时机。其次,受限于认知水平,婴幼儿难以配合完成传统的眼部检查。此外,大部分检查手段对于技术人员的专业水平与设备要求高,筛查成本高,效能低,难以作为普筛技术手段普及。因此,革新婴幼儿眼病检测及视功能损伤评估手段,开发便捷、有效的视功能损伤普筛技术十分关键。研发团队通过长期临床实践,发现了一批与婴幼儿视功能损伤高度相关的异常注视行为模式,并耗时8年,联合移动医疗及人工智能技术,完成了首个婴幼儿视功能损伤手机智能普筛系统“理论突破—技术研发—落地转化—临床验证”的研发全生命周期。该系统创新性地将智能手机转化为婴幼儿注视行为诱导及数据采集平台,通过播放一段3分钟的动画视频吸引婴幼儿保持注视,可以实现对婴幼儿注视习惯和行为模式的实时捕捉。研发团队前瞻性采集来自3652名婴幼儿的超过2500万帧注视行为大数据,依托天河二号超算中心部署的深度学习人工智能数据分析后台将对采集的高通量视频数据进行深度分析,早期预警异常注视行为,筛检婴幼儿视功能损伤及相关眼病。该技术的研发创新婴幼儿视功能损伤移动智能筛诊模式,将极大降低婴幼儿视功能损伤早期筛诊的难度及成本。

图2:利用智能手机早期筛查婴幼儿视功能损伤场景

二、注视行为智能分析实现婴幼儿视功能损伤及相关多种眼病早期筛诊

由于造成婴幼儿视功能损伤的病因与表现多样复杂,早期发现不同原因引起的视功能损伤十分重要,然而传统的检查手段难以实现多病种覆盖。为解决这一难题,研究团队基于视频大数据,深度挖掘了不同眼病引起的婴幼儿视功能损伤的异常注视行为模态,并依托深度学习人工智能技术,突破性地实现了对先天性白内障、先天性上睑下垂、先天性青光眼、斜视、视网膜母细胞瘤等超16种婴幼儿常见致盲眼病引起视功能损伤的早期检测,平均筛查准确率超85%。这一成果将助力多种婴幼儿视功能损伤相关眼病的早期筛诊,有望降低儿保、社区、居家筛查等多场景中婴幼儿眼病筛诊的难度。

图3:智能手机播放动画视频并记录婴幼儿注视行为

三、部署手机应用终端,提高筛查技术可及性

人工智能技术从实验室研发到现实应用场景的落地转化一直是困扰医学人工智能领域的难题。在本研究中,研发团队依托前瞻性的实验设计,采集来自真实世界的婴幼儿注视行为高通量数据进行系统研发,并设计了集婴幼儿行为诱导、数据采集、智能分析、结果反馈于一体的婴幼儿视功能损伤智能化筛查系统框架及一套稳定高效的人工智能算法模型,通过人脸关键点重建和噪音信号滤过等多种技术手段实时监控数据质量,最终保证系统在复杂的现实筛查场景中的稳定表现,适用于医院、社区、居家等多场景筛查。同时,通过将前端系统便捷地部署在智能手机等移动终端,整个筛查方法成本低、效率高、效果好。系统在全国4家医疗机构参与的多中心外部验证中的筛查准确率超80%。同时,研究团队招募了120个家庭参与居家筛查,便捷的系统操作流程使得99%的家长都能顺利完成筛查试验,筛查准确率达85.9%。目前,团队与粤省事等公众平台进行对接和部署,为婴幼儿视功能损伤及相关眼病的大规模筛查提供可行方案。

研发团队介绍

基于中山大学交叉学科创新平台,林浩添教授团队联合了国内外23家医院、高校和企业,共同完成了本项研究。中山大学中山眼科中心陈文贲博士后、李睿扬博士、徐安迪硕士,上海交通大学俞勤吉博士,体素科技冯奕乐硕士为本文的共同第一作者。中山大学中山眼科中心、眼科学国家重点实验室为第一单位。通过医工结合,此项目带动青年人才自主培养和科研交叉创新,促进青年人才解决重大科学问题和服务国家重大战略需求。

致 谢

感谢以下各参与单位及作者对本研究的支持:中山大学中山眼科中心(林浩添、杨华胜、黄丹平、林小铭、梁凌毅、丁小燕、杨扬帆、刘臻臻、陈睛晶、陈文贲、李睿扬、徐安迪、汪瑞昕、赵兰琴、林桢哲、杨雅涵、林铎儒、吴晓航、吴雨璇、刘冬、吴倩妮、李明远、项毅帆、李晓颜、林卓玲、曾丹绮、黄运坚、吴鹏森),上海交通大学电子系图像所(丁晓伟、俞勤吉),体素信息科技有限公司(丁晓伟、冯奕乐、党康、邱可昕、王子龙、周自横),中山大学医学院(深圳)(莫思朗、黄修城),北京大学第三医院(孙书林),福建医科大学附属第二医院(胡建民、戴炳发),深圳市人民医院(赵军),柳州市妇幼保健院(韦美荣),首都医科大学附属北京儿童医院、郑州市儿童医院(胡守龙),深圳市眼科医院(陈亮),中山大学计算机学院(王瑞轩、郑伟诗),香港中文大学(Carol Y. Cheung),新加坡国立眼科中心(Feihui Zheng),美国迈阿密大学米勒医学院(陈川、朱一),英国伦敦圣托马斯医院(Nick Stanojcic),英国伦敦莫菲尔德眼科医院(Ji-Peng Olivia Li),英国伦敦大学学院、英国剑桥爱登布鲁克斯医院、英国剑桥大学(Patrick Yu-Wai-Man)。

部分研究团队成员虽未能到现场参加成果发布会,也纷纷录制了视频表达了参与研究的感想和对所取得的成果的祝贺。在此,感谢中山大学中山眼科中心杨华胜教授,深圳市人民医院赵军教授,柳州市妇幼保健院韦美荣教授,首都医科大学附属北京儿童医院胡守龙教授,中山大学信息科学与技术学院郑伟诗教授,英国剑桥大学Patrick Yu-Wai-Man教授,美国迈阿密大学米勒医学院陈川博士后、朱一博士后,美国国立卫生研究院龙尔平博士后等为成果发布会发来祝贺视频。

全文链接:

https://www.nature.com/articles/s41591-022-02180-9

相关文章

-

2025-06-16

- 2025-06-01

- 2025-05-30