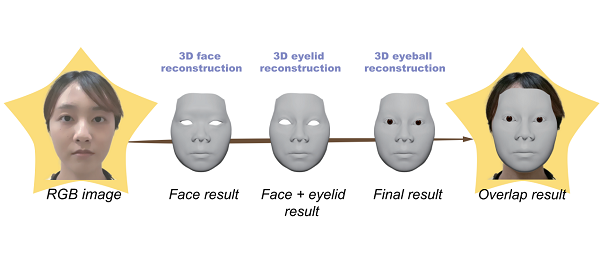

“Digital Mask”建模过程 中山大学中山眼科中心供图

随着医疗数据逐步电子化,潜在数据管理风险日益增加。中山大学中山眼科中心副主任林浩添16日称,该中心团队联合清华大学自动化系教授戴琼海团队和多个科研机构联合研发新技术,在去除患者身份信息同时可保留用于患者诊断的特征,解决了患者眼面部的个人敏感信息保护和基于眼部图像的疾病诊断需求的矛盾。

上述技术名为“Digital Mask”,通过三维建模,在患者面部仿佛盖了一片电子“面罩”,保护面部信息数据。研究成果于近日在国际医学顶级期刊《Nature Medicine》在线发表。

中山大学中山眼科中心副主任林浩添 中山大学中山眼科中心供图

颜面部可呈现出人体多种生理或是病理特征信息,是临床疾病诊疗重要的判断依据。在数字医学新时代,患者的医疗影像以及日常图像数据,均是临床研究、健康档案、远程医疗的重要信息载体,但同时,面部具有身份识别功能,具有极高的个人敏感信息敏感性,是数字化时代个人个人敏感信息的保护重点。

眼周生物识别是个人生物识别信息中最独特的子集之一,可用于协助构建强大的生物识别认证系统。此外,眼睛是整体健康的窗口,眼周特征与冠心病显着相关,眼球动力学的异常拓扑变化也表明视功能差和视觉认知发育问题,大多数眼病伴随异常眼睑和眼球运动。

林浩添称,很多患者对个人敏感信息数据的泄露风险存在担忧,某种程度上,这些担忧降低了他们提供研究数据的意愿。患者需要数据保障,眼面部图像去身份化有利于数字医学发展。围绕患者面部图像个人敏感信息保护这一科学问题,林浩添等研究团队通过提取面部、眼睑和眼球特征进行面部三维重建,在保留疾病体征的同时抹去个人身份信息的同时,保护了身份信息的不可识别,而且此举无法进行逆向处理。

团队重点测试了最常见的四种相关眼病,包括上睑下垂、眼球震颤、斜视和甲状腺相关眼眶病,涉及十多种异常行为表型,例如眼睑回缩、眼球运动亢进或不足、代偿头位等。

医疗团队分别对使用“Digital Mask”和未使用“Digital Mask”的病人进行疾病诊断,结果显示诊断一致,通过临床诊断要求。

研究表明,传统的个人敏感信息保护技术(如“局部裁剪”)的身份被识别率为91.3%,而患者在“Digital Mask”的保护下,身份被识别率降低到27.3%。此外,此技术也可抵抗基于彩色人脸图像识别的模型攻击。经问卷调查统计分析显示,使用“Digital Mask”可以降低患者因面部暴露带来的信息披露担忧,增加他们使用数字医学产品和分享健康信息的意愿。(完)

媒体报道原文链接:

https://m.chinanews.com/wap/detail/chs/zw/9854367.shtml

更多报道:

【中国科学报】识病不识人 “数字面罩”实现匿名就医

https://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2022/9/371280.shtm

【中国新闻网】中国团队研发新技术保护患者面部信息数据

https://m.chinanews.com/wap/detail/chs/zw/9854367.shtml

【中国青年报】我国研发出全球首个“数字面罩”

https://s.cyol.com/articles/2022-09/17/content_roG9OZsX.html?gid=4LkvKv17

【广州日报】看病拍照不想露面?患病照片怕被认出?中山眼科医院发布全球首个数字面罩

https://gzdaily.dayoo.com/pc/html/2022-09/17/content_870_804408.htm

【南方日报】广州专家研发“数字面罩”!保护患者隐私“识病不识人”

【羊城晚报】中山眼科发布全球首个“数字面罩”,“识病不识人”匿名就医成为现实

https://ycpai.ycwb.com/amucsite/template10/#/newsDetail/120643/41051663.html?isShare=true

【南方都市报】看病时不想被拍到脸部信息? 中山大学眼科中心推出数字面罩

https://m.mp.oeeee.com/a/BAAFRD000020220916723165.html

【广州电视台】全球首个“数字面罩” 实现“识病不识人”

相关文章

-

2025-06-12

- 2025-06-10

- 2025-06-06

- 2025-06-06