由于白内障术后囊袋内残存的晶状体上皮细胞增殖、移行,导致后囊膜混浊(亦称后发性白内障,Posterior Capsular Opacification, PCO),严重影响患者术后视力恢复与维持。为解决这一临床难题,中山大学中山眼科中心、眼科学国家重点实验室陈伟蓉教授与中山大学光电材料与技术国家重点实验室谢曦教授开展合作,基于人工晶状体表面改性策略,开发后发性白内障防治新方法。

1.纳米多孔金修饰的光热人工晶状体对后发性白内障的精准防治

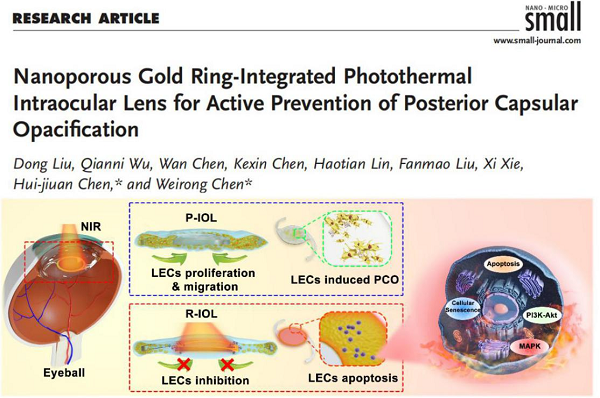

为了实现对后发性白内障的长效、精准防治,团队通过微纳加工技术制备了一种基于纳米多孔金圆环修饰的光热人工晶状体,利用纳米多孔金的光热转化作用,使其在近红外照射下升高边缘温度诱导细胞凋亡,精准、高效地抑制囊袋内残存晶状体上皮细胞的活性,从而实现对后发性白内障的长效防治,相关成果以“Nanoporous Gold Ring-Integrated Photothermal Intraocular Lens for Active Prevention of Posterior Capsular Opacification”为题并以内封面论文的形式(inside front cover)发表在Small 2022, 18, 2201098(中科院一区, IF=15.153)。

图1. 基于纳米多孔金修饰的光热人工晶状体在808 nm近红外光照激发下升高局域温度,诱导残存的晶状体上皮细胞凋亡,有效抑制PCO的发生和发展。

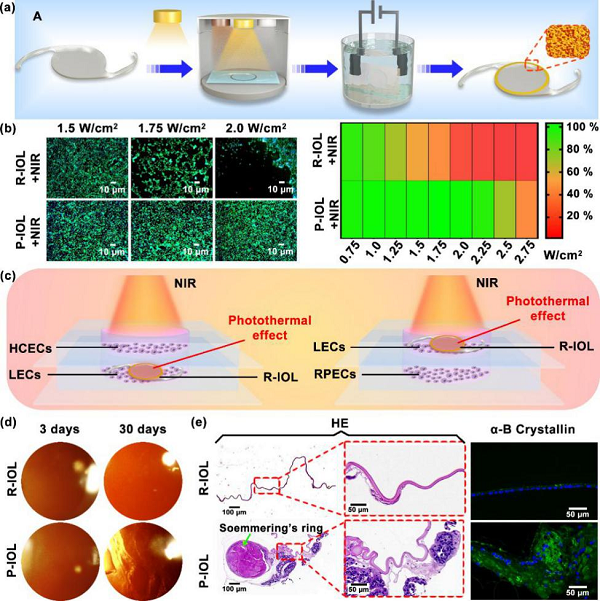

图2. (a) 基于纳米多孔金修饰的光热人工晶状体制备示意图;(b-c) 在808 nm近红外光照射下,光热人工晶状体(R-IOL)升高局域温度诱导晶体上皮细胞凋亡;(d-e) 在兔白内障手术模型中,R-IOL可有效抑制后囊膜表面的晶体上皮细胞,维持瞳孔区透明度。

图3. 研究成果以内封面论文形式发表在工程技术领域知名期刊Small

2.聚二甲基硅氧烷“类液”涂层修饰的人工晶状体抑制后发性白内障

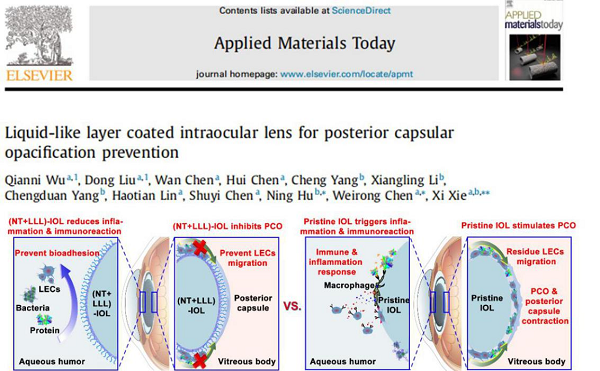

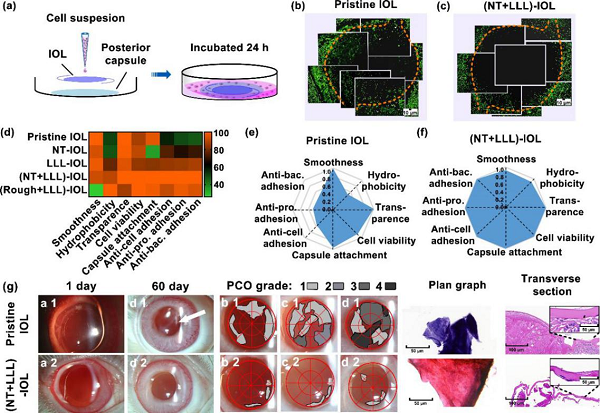

为了解决目前临床上疏水性人工晶体易于粘附细胞和亲水性人工晶体无法与后囊膜紧密贴附的缺陷,团队制备了“类液”状聚二甲基硅氧烷分子刷涂层修饰的新型人工晶体,利用“类液”涂层的低表面自由能,使得新型人工晶体具有优异的防生物污染特性,能够有效抑制细菌、蛋白和细胞等生物分子的粘附并同时表现出良好的后囊膜贴附能力,在兔白内障手术模型上对PCO和眼内炎等相关并发症展现出了良好的抑制效果,为后发性白内障和术后眼内炎的防治提供了一种切实可行的方法,相关成果以“Liquid-like layer coated intraocular lens for posterior capsular opacification prevention”为题发表在Applied Materials Today 2021, 23, 100981(中科院一区,2020 IF=10.041)。

图4.“类液”涂层修饰的人工晶状体相较于普通疏水型人工晶状体能够有效抑制细胞、细菌和蛋白的粘附,并且能够与后囊膜贴附紧密,减少后囊膜混浊的发生。

图5. (a-c) “类液”涂层修饰人工晶状体在体外与后囊膜形成紧密贴附,阻止细胞在囊膜与晶体间增殖;(d-f) 多种人工晶体的性能对比,“类液”涂层展现出明显优势;(g) 在兔白内障手术模型中,“类液”涂层修饰人工晶状体具有良好的生物相容性并可有效抑制PCO。

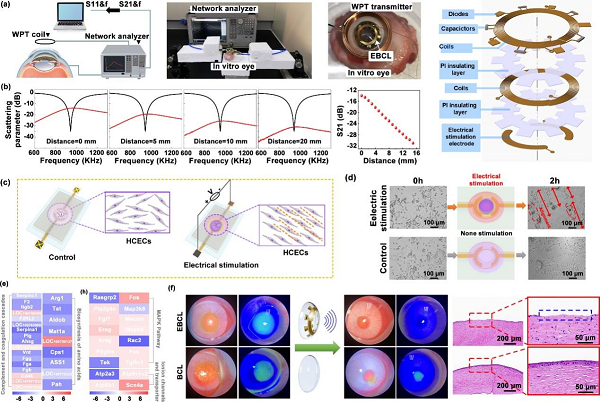

3.无线供电式角膜绷带镜模拟内源性电场促进角膜修复

基于细胞的电驱化效应以及电刺激促进组织创伤快速、无痕修复的优势,团队设计开发了一种新型无线供电式微电极角膜绷带镜,并初步在角膜浅层创口模型进行验证。通过采用高度紧凑的结构设计和电路布局,在角膜绷带镜表面构建柔性微电极,以无线供电的方式在角膜表面产生安全可控的微电流,从而模拟生理电场促进角膜浅层创口的透明修复,为眼表创伤修复提供了一种全新的方法。相关成果以“Wireless-Powered Electrical Bandage Contact Lens for Facilitating Corneal Wound Healing”为题发表在Advanced Science 2022, 9, 2202506(中科院一区, IF=17.521)。

图6. 无线供电微电极角膜绷带镜促进角膜浅层创口透明修复示意图。

图7. (a-b) 无线供电微电极角膜绷带镜(EBCL)的电性能表征;(c-e) 柔性微电极在体外促进角膜上皮细胞规则排列及机制探索;(f) EBCL促进角膜浅层创口透明修复的实验结果。

以上论文中山大学中山眼科中心、眼科学国家重点实验室为第一单位,陈伟蓉教授为通讯作者,并得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省自然科学基金、中国博士后科学基金的支持。

原文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352940721000469

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.202201098

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.202202506

相关文章

- 2025-06-01

- 2025-05-30

- 2025-05-30